구석기 시대 예술가의 화판을 엿보다

[지디넷코리아]

1만 5천년 전 구석기 시대 우리 조상들은 어떻게 창작 활동을 했을까? 현대의 예술가처럼 밝은 조명이 비치는 스튜디오에서 작업하지는 않았을 것이다.

그 시절 사람들은 어두운 밤 동굴 속 난로 역할을 하는 화덕 불에 바짝 붙어 앉아 돌판에 그림을 새겼을 것이다. 이같은 난로는 당시 사람들의 친교와 예술 활동의 중심이었던 것으로 추정된다.

영국 요크대학과 더럼대학 연구진은 그림이 새겨진 돌판 유물 50여개를 분석해 얻은 이같은 결과를 20일(현지시간) 학술지 '플로스원(PLoS ONE)'에 게재했다.

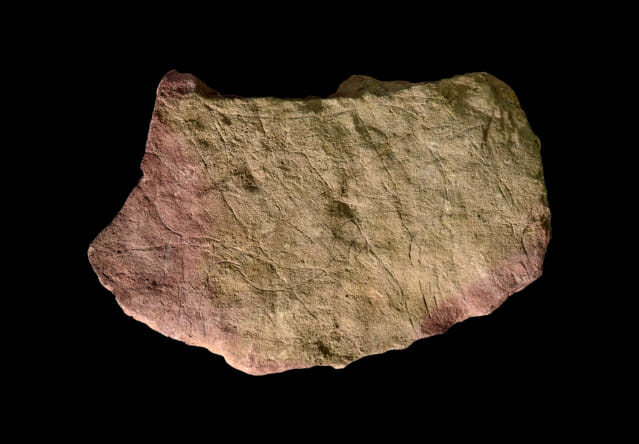

이 돌판들은 구석기의 마지막 시기인 대략 2만 3천년에서 1만 5천년 사이 마들렌기에 석기를 이용해 만들어진 것으로 추정된다. 프랑스 몬타스트뤼 지역에서 발견됐으며 현재 영국 대영박물관에 보관돼 있다.

이 시기는 동굴화나 장식된 도구 및 무기 등 인류 초기의 예술 작품이 본격적으로 나타나기 시작한 때다.

돌판 유물을 조사한 후 연구진은 본래의 돌판과 비슷한 복제품을 만들고, 3D 모델링과 가상현실 소프트웨어 등 디지털 기술을 활용해 당시 상황을 재현하는 실험고고학적 접근을 취했다. 마치 당시 현장의 원시인들처럼 방금 새긴 흰 선들이 선명한 돌판을 어두운 동굴 속 일렁이는 난로 불 곁에서 보는 경험을 구현했다.

그 결과, 돌판 가장자리에 나 있는 열에 의한 분홍색 패턴은 어쩌다 실수로 생긴 것이 아니라 의도적으로 불 가까이에 놓고 썼기 때문에 생긴 흔적으로 판명됐다. 요크대 실험고고학연구센터 앤디 니담 소장은 "현대의 미술 작품이 밝은 낮에 혹은 조명 아래에서 빈 캔버스 위에 그려진다면, 1만 5천년 전 사람들은 어두운 밤 난로 옆에서 불 때문에 형상과 그림자가 흔들리는 가운데 창작 활동을 했다"라고 밝혔다.

이같은 환경은 당시 사람들이 미술 작품을 창작하는 방식에 큰 영향을 미쳤을 것으로 연구진은 추측했다. 특히 무의미한 현상이나 이미지에서 특정 동물의 모양이나 사람 얼굴, 일정한 패턴 등을 찾아내 인식하는 '파레이돌리아(pareidolia)' 능력을 활성화시킨 원인이 됐을 수 있다. 파레이돌리아는 사람이 포식자로부터 자신을 보호하기 위해 만들어낸 진화적 능력으로 알려져 있다.

니담 소장은 "불빛 옆에서 미술 작품을 만드는 것은 매우 감정적인 경험이며, 인간 뇌의 여러 다른 부분들을 자극했을 것"이라며 "흔들리는 그림자나 불빛은 진화 과정에서 인류에게 생명 없는 사물에서 형상이나 얼굴을 찾아내는 능력을 향상시켰다. 자연의 특징을 활용해 동물이나 예술적 형상을 나타낸 돌판 작품이 많이 발견되는 이유 중 하나"라고 말했다.

이번 연구는 추운 기후 속 위험에 노출된 마들렌기 사람들에게 온기를 쬘 수 있는 불가는 이야기를 전하고 예술 활동을 하는 사회적 활동의 중심 역할을 했으리라는 기존 이론을 뒷받침한다고 연구진은 밝혔다. 논문 공동저자인 이지 위셔는 "식량과 쉼터를 얻는데 대부분 자원을 써야 하는 상황에서도 당시 사람들은 짬을 내어 예술 활동을 했다"라며 "이같은 행동은 수천 년에 걸쳐 인간의 특성을 형성해 온 활동이며, 선사 시대 인류의 정교한 인지 능력을 보여주는 것이기도 하다"라고 말했다.